Матрица ценообразования

Павел Лисовский, канд. экон. наук, управляющий партнер «Проектирование систем управления»

Павел Лисовский, канд. экон. наук, управляющий партнер «Проектирование систем управления»

В предыдущих статьях («ФВ» № 11 и 14 за 2015 г.) были показаны наиболее часто встречающиеся организационные (управленческие) ошибки ценообразования, такие как:

1. Отсутствие экономической логики.

2. Необоснованное влияние человеческого фактора (возможно, даже на нескольких иерархических уровнях).

3. Косность.

4. Отсутствие элементов саморегуляции и/или адаптации.

5. Применение слабых, если не сказать примитивных, алгоритмов в программном обеспечении.

Также в предыдущей статье рассмотрены вопросы стандартизации и централизации ценообразования; описаны различные модели ценообразования, применяемые в аптечных сетях, представлены их преимущества и недостатки друг относительно друга.

Пересмотр ценообразования нужно начинать с понимания (и описания) того, каким образом он функционирует в аптечной сети в текущий момент. Именно поэтому я призываю читателей переходить к реализации механизмов, описанных в этой и последующих статьях, только после того, как будут изучены предыдущие материалы и сделаны соответствующие выводы.

Требования к ценообразованию

Ключевые требования к системе ценообразования следующие:

- Обеспечение максимальной прибыльности при сохранении конкурентоспособности.

- Активное ценообразование на основании внутренних факторов аптечной сети при вторичном учете рыночных тенденций.

- Адаптивность системы.

Под обеспечением максимальной прибыльности при сохранении конкурентоспособности подразумевается установление максимально возможной цены на каждую единицу товара. Такая цена обеспечивает в данный момент максимальную прибыль без снижения продаж в упаковках.

Под обеспечением максимальной прибыльности при сохранении конкурентоспособности подразумевается установление максимально возможной цены на каждую единицу товара. Такая цена обеспечивает в данный момент максимальную прибыль без снижения продаж в упаковках.

Для лучшего понимания этого тезиса читателю предлагается совершить следующий мысленный эксперимент. Предположим, аптечная сеть за предыдущий период продала 100 упаковок препарата от простуды по цене 250 руб. Количество проданных упаковок не изменилось бы, если бы цена составила 265 и 280 руб., тогда как валовая прибыль увеличилась бы. При цене 290 руб. количество проданных упаковок сократилось бы на 5%, при цене 300 руб. — на 25%. Следовательно, максимально прибыльная цена при сохранении конкурентоспособности для этого товара в этой аптеке в данный момент находится в диапазоне от 280 до 290 руб. (табл. 1).

Разумеется, вручную невозможно определить идеальную цену для каждой товарной позиции (если ассортимент насчитывает более 5 тыс. наименований). Поэтому ниже будет описана логика определения максимально прибыльной цены при сохранении конкурентоспособности для группы товаров.

Тезис о том, что ценообразование следует осуществлять исходя из внутренних факторов аптечной сети при вторичном учете рыночных тенденций, подразумевает, что прежде разработки ценовой политики необходимо определить минимально допустимую прибыль с каждой проданной упаковки, которая позволяет обеспечить аптечной сети хотя бы безубыточное функционирование1. В этих расчетах должны быть учтены все затраты аптечной сети.

Разумеется, это не означает, что каждая проданная позиция должна обеспечивать аптечной сети прибыль. Допустимо продавать ниже точки безубыточности, но эти продажи должны быть обоснованы стратегическими целями аптечной сети и обязательно чем-то (либо кем-то) компенсированы. Например, продажами других товаров либо выплатами фармпроизводителей (причем не обязательно за «убыточные» товары).

Несмотря на очевидность этого тезиса, крайне часто руководители аптечных сетей устанавливают цены без учета финансовых предпосылок, исходя из «рыночной ситуации», цен в «аптеке напротив» и т.д.

Под адаптивностью системы ценообразования подразумевается способность вне зависимости от экономической ситуации и значительных колебаний рынка увеличивать либо сохранять прибыль аптечной сети.

Адаптивность системы ценообразования — это модель организации процесса, которая требует включения в свой состав алгоритмов, позволяющих, в зависимости от изменения совокупности заданных переменных факторов, пересчитывать всю матрицу наценки на определенные экономические группы товаров для обеспечения дополнительной прибыли2.

Логика системы ценообразования

Классическая логика ценообразования в аптечной сети в подавляющем большинстве случаев включает в себя только один, как правило, процентный способ ценообразования с незначительными интерпретациями в различных сетях. То есть розничную цену в аптеках формируют из оптовой цены путем прибавления стандартного для этого товара процента наценки. В этом случае можно утверждать, что цену в аптеке определил дистрибьютор. Такая логика не удовлетворяет ни одному из вышеперечисленных требований к системе ценообразования.

Ключевым изъяном такого подхода является миф о том, что система ценообразования может быть «простой». Под простотой подразумевается предположение о том, что ценообразование можно выполнить в один шаг (оптовая цена + % розничной наценки). Но как одним действием можно обеспечить и достижение максимальной прибыльности, и ценообразование на основании внутренних факторов (при изменяющихся переменных), и адаптивность системы? Одно действие предопределяет грубую негибкую простоту, характерную для моделей ценообразования всего отечественного аптечного рынка.

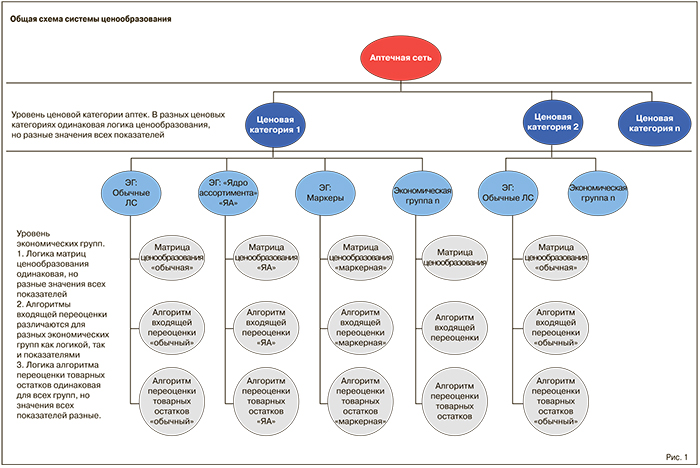

Для эффективного осуществления ценообразования логика процесса должна предусматривать несколько последовательных взаимосвязанных этапов. Ниже представлена общая схема организации этой системы.

1. Применение матрицы ценообразования:

а) по ценовым категориям аптек;

b) по экономическим группам.

2. Запуск адаптивных механизмов.

3. Использование алгоритмов пересчета матрицы ценообразования:

a) корректировка ценообразования в рамках терапевтических групп;

b) применение принципа биржевой торговли и конкуренции;

c) управление спросом.

Общая схема системы ценообразования представлена на рисунке 1.

Далее изложены основные принципы применения матрицы ценообразования. Расчет значения матрицы, адаптивные механизмы и алгоритмы пересчета матрицы ценообразования будут описаны в следующих статьях.

Применение матрицы ценообразования

Матрица является основой всей системы ценообразования. Именно от этой базы отталкиваются расчеты всех адаптивных механизмов и алгоритмов пересчета матрицы.

При расчетах значений матрицы важно понимать, что она является только первым этапом. Ведь по сути матрица ценообразования — это научно усовершенствованный базовый метод аптечного ценообразования, т.е. она сохраняет все описанные выше «косные» недостатки процентного способа. Однако на этом этапе ценообразование не заканчивается и последующие этапы служат для придания системе бóльшей гибкости, адаптивности и прибыльности.

Под матрицей ценообразования понимается применение в каждом ценовом сегменте каждой экономической группы товаров, определенного процента наценки.

Выглядит просто. Многие читатели, наверное, даже подумали, что в их аптечной сети существует матрица ценообразования. Но все дело в нюансах. Рассмотрим эти нюансы.

Ценовой сегмент — это диапазон закупочной цены товара. Здесь все ясно. Непонятно только, каким должен быть шаг ценового сегмента. Действительно, почему в одной сети применяется шаг, допустим, в 100 руб. (0—100, 100—200, 200—300 и т.д.), в другой в 50 руб. (0—50, 50—100, 100—150 и т.д.), а в третьей неровный (0—10, 10—20, 20—50, 50—100 и т.д.)? Какой из них верный? Для правильного применения матрицы ценообразования шаг ценового сегмента должен быть расчетной, экономически обоснованной величиной для каждой аптечной сети. Нет универсальных значений шагов ценовых сегментов. Это величина расчетная, зависящая от нескольких факторов, и в том числе от текущей рыночной ситуации, в которой работает аптечная сеть. А в вашей сети шаги ценовых сегментов являются расчетными значениями или они так «исторически сложились»?

Для понимания следующего положения определения матрицы ценообразования «…каждой экономической группы товаров» следует ввести новое понятие.

Экономическая группа ассортимента объединяет товары, которые в изменяющейся экономической среде ведут себя одинаково и поэтому требуют отдельного управления3. Экономическими группами ассортимента в аптеке являются: маркеры, ядро ассортимента, обычные лекарственные средства, приоритеты, неликвиды и т.д.

Может показаться, что экономическая группа — это одна из интерпретаций ABC-анализа, но это не так. Для общего понимания приведу пример из другой сферы розничной торговли — продовольственного супермаркета. Если выполнить ABC-анализ (по товарообороту либо по валовой прибыли) всего ассортимента продуктового магазина, то вся молочная продукция попадет в категорию А, а скажем, все мясные консервы — в категорию С. Очевидно, это не значит, что «молочку» нужно расширять, а консервы выводить из ассортимента. Просто эти товары относятся не только к разным потребительским категориям, но и к разным экономическим группам и поэтому требуют разного подхода при формировании ассортиментной матрицы, заказе и конечно же ценообразовании.

Определение экономических групп товара — это тоже расчетная процедура, и в этом важная особенность.

Представьте, что в аптечной сети неправильно определили экономическую группу «маркеры» и сделали на нее наценку, используемую для экономической группы «обычные лекарственные средства». Ничего хорошего из этого не выйдет. Покупателям будет казаться, что цены в этой аптеке несколько завышены (особенно, если в этом регионе есть системный дискаунтер). В этом случае не выполняется одно из условий эффективного ценообразования — сохранение конкурентоспособности.

Представим другую ситуацию. В список маркеров включили товары, маркерами не являющиеся (про запас). Тогда аптечная сеть просто теряет прибыль (она ни привлекает новых покупателей, ни увеличивает лояльность уже существующих). В этой ситуации не выполняется одно из требований эффективного ценообразования — обеспечение максимальной прибыльности.

И третья часть определения понятия «матрица ценообразования» — «…определенного процента наценки». В предыдущих статьях уже было сказано, что процент наценки является расчетной величиной для каждого ценового сегмента, каждой экономической группы товаров.

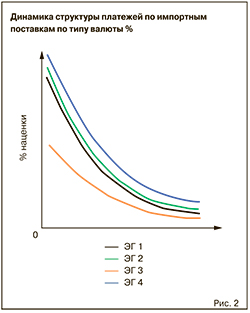

Итак, для товаров разных экономических групп в одних и тех же ценовых сегментах (это важно) применяются разные проценты наценки. Базовой матрицей наценки целесообразно брать матрицу экономической группы «обычные лекарственные средства» и значения всех остальных матриц соотносить с ней.

В таблице 2 представлена матрица ценообразования на несколько экономических групп товаров, в которых процент наценки группы соотносится через поправочные коэффициенты (разумеется, также расчетные) с экономической группой «обычные лекарственные средства».

На рисунке 2 в виде схемы-графика изображена матрица ценообразования на четыре экономические группы (ЭГ).

Описание процедуры расчета процента наценки в каждом ценовом сегменте для каждой экономической группы будет в следующей статье.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1 В среднем по рынку эта цифра находится в диапазоне от 20 до 40 руб.

2 Подробная информацию о саморегулирующихся алгоритмах ценообразования опубликована на сайте автора: http://lisovskiyp.com/consult/main/pricingnew/.

3 Подробнее о принципе разделения ассортимента на экономические группы см. http://lisovskiyp.com/knowledge_base/.

- ВКонтакте

- Telegram

- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ

Нет комментариев

Комментариев: 0