Скрытая угроза

«Белый» гриб

«Белый» гриб

В далеком 1839 г. молодой немецкий врач Бернхард фон Лангенбек обнаружил микроорганизм у больного тифом. Изначально клетки микроба ученый принял за особую форму тифозной инфекции. В течение последующих 100 лет вокруг природы микроорганизма и его патогенных свойств велись ожесточенные споры. Лишь спустя столетие этот вопрос был решен окончательно. Дрожжевые грибы-сапрофиты, обитающие на коже и слизистых, получили название Candida. А болезни, которые вызывал микроорганизм, объединили под общим названием «кандидоз».

Под микроскопом микроорганизм определяется в виде округлых почкующихся клеток и удлинненых элементов псевдомицелия. На питательной среде грибы рода Candida растут очень быстро и образуют светлые колонии. Способность к образованию меланина и каротиноидных пигментов у них отсутствует. Белый цвет колоний и налета, который грибы образуют на слизистых, дали название роду дрожжеподобных грибов. В переводе с латинского сandida значит «тога» — белые римские одежды.

Назван в честь целого штата

До 50-х гг. прошлого века специфического лечения грибковых инфекций не существовало. Местные и общие формы кандидоза лечили препаратами йода и антисептиками. При этом с открытием и наступлением эры антибиотиков случаи поверхностного и глубокого кандидоза закономерно участились.

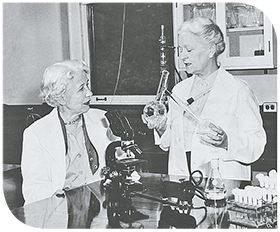

Первый антимикотик, активный в отношении гриба Candida, был получен в 1950 г. Ученые Рейчел Браун и Элизабет Хейзен обнаружили новый микроорганизм Streptomyces noursei и выделили из него вещество, обладающее фунгицидным и фунгистатическим действием. Препарат на его основе получил название «Нистатин», назван в честь штата Нью-Йорк (N(ew) Y(ork) Stat(e) — штат Нью-Йорк и лат. -in(e)). С середины 50-х гг. таблетки и кремы с нистатином стали использоваться массово.

Первый антимикотик, активный в отношении гриба Candida, был получен в 1950 г. Ученые Рейчел Браун и Элизабет Хейзен обнаружили новый микроорганизм Streptomyces noursei и выделили из него вещество, обладающее фунгицидным и фунгистатическим действием. Препарат на его основе получил название «Нистатин», назван в честь штата Нью-Йорк (N(ew) Y(ork) Stat(e) — штат Нью-Йорк и лат. -in(e)). С середины 50-х гг. таблетки и кремы с нистатином стали использоваться массово.

Местные формы врачи назначали для лечения кандидоза кожи и слизистых. Пероральное применение препарата оправдало себя лишь отчасти. Так как лекарство практически не всасывалось при приеме внутрь, нистатин оказался эффективен только для лечения кандидоза кишечника и полости рта. Некоторые характеристики действующего вещества не позволяли использовать препарат для внутривенного введения. Проблема лечения распространенных висцеральных кандидозов оставалась нерешенной.

Временное спасение

Средство, эффективное в отношении тяжелых форм глубокого кандидоза, было вскоре найдено. Им стал амфотерицин В, выделенный из культуральной жидкости и мицелия Streptomyces nodosus. Механизм действия амфотерицина В был схож с нистатином. Препарат нарушал работу клеточной мембраны, что приводило к гибели микроорганизма. При этом антимикотик выгодно отличался от предшественника. При введении в кровь амфотерицин В быстро проникал в ткани и накапливался во внутренних органах, где разрушал клетки микроорганизма.

Новый удар

В 80-х гг. оппортунистические микозы снова подняли голову. Тяжелые иммунодефициты на фоне лечения онкологических заболеваний и трансплантации, распространение ВИЧ-инфекции позволили грибам рода Сandida проявить свои патогенные свойства в полной мере. Не испытывая сопротивления со стороны клеток иммунной системы, микроорганизмы проникали в кровь и в короткие сроки распространялись по организму, образуя «грибницы» в коже, легких, почках и кишечнике.

В результате возникла острая потребность в более совершенных препаратах для лечения распространенного кандидоза: менее токсичных и более эффективных. Препарат, отвечающий этим критериям, был синтезирован в 1982 г. Им стал флуконазол — антимикотическое средство группы азолов. Фунгистатическое действие препарата заключалось в угнетении образования эргостерола, основного элемента клеточной мембраны грибов. При внутривенном и пероральном приеме препарат одинаково хорошо проникал в кожу и внутренние органы. Хорошая переносимость у детей и взрослых и отсутствие серьезных побочных эффектов быстро вывели флуконазол в первый ряд средств для борьбы с кандидозом.

Со временем стало ясно, что не все виды Сandida чувствительны к флуконазолу. В 1984 г. эта проблема была решена. Новый синтетический препарат группы азолов, итраконазол, отличался более широким спектром действия и был активен в отношении С.glabrata и С.krusei, устойчивых к действию флуконазола. В медицинской практике применение нашли пероральные формы препарата.

Антимикотики сегодня

Активное использование антимикотиков группы азолов для лечения и профилактики поверхностных микозов способствовало снижению заболеваемости кандидозом. Однако возможности препаратов оказались не безграничны. Гепатотоксичность флуконазола и итраконазола не позволяла применять эти средства у людей с болезнями печени.

Каждый из препаратов для лечения кандидоза занял свою нишу и применяется до сих пор. Так, нистатин врачи назначают при кандидозе кожи, слизистых и желудочно-кишечного тракта. Флуконазол используется для лечения кандидозной инфекции ротовой полости и гениталий, распространенного кандидоза кожи, микоза внутренних органов. При устойчивости или противопоказаниях к флуконазолу препаратами выбора становятся амфотерицин В и итраконазол.

Ежегодно ученые синтезируют все новые виды противогрибковых средств в надежде получить высокоэффективное и малотоксичное средство для борьбы с тяжелыми микозами. Наиболее перспективными препаратами нового поколения стали липосомальная форма афотерицина В, препарат высокой эффективности вориконазол и низкотоксичный антимикотик каспофунгин, первое средство группы эхинокандинов.

Широкие возможности современных противомикробных препаратов, использование антимикотиков в профилактических целях не оставляют грибам шанса. Смертельная инфекция снова опустила голову и теперь лишь изредка напоминает о себе человеку.

Нет комментариев

Комментариев: